- Home

- FAQ

FAQ

Sie haben Fragen? Wir haben Antworten – übersichtlich und jederzeit verfügbar!

Sie haben Fragen? Wir haben Antworten – übersichtlich und jederzeit verfügbar!

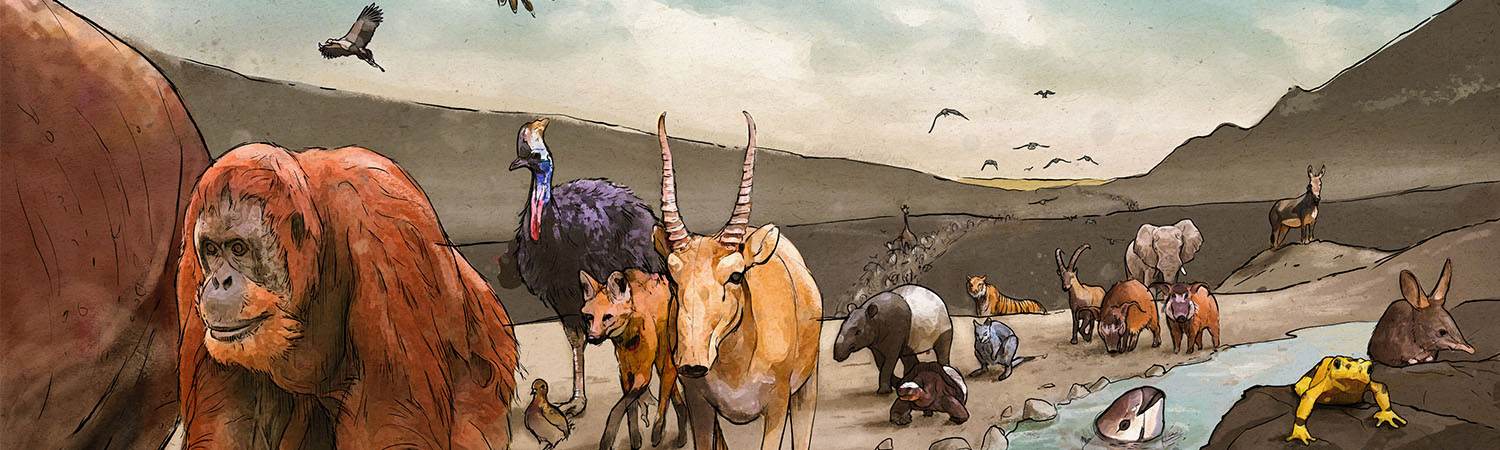

Wir stehen mitten in einer Biodiversitätskrise, am Beginn eines globalen Massenaussterbens von Arten, vergleichbar mit dem Kometeneinschlag, der einst die Dinosaurier auslöschte. Ursache dafür sind die gravierenden Folgen menschlichen Handelns, u. a. Lebensraumzerstörung, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Übernutzung, Verschleppung von Krankheitserregern und invasiven Arten. Die einzige Chance zur Rettung vieler Arten über die nächsten Jahrzehnte ist die Erhaltungszucht in menschlicher Obhut. Nur so bewahrt man Optionen für die Zukunft, wie etwa eine spätere Wiederansiedlung im natürlichen Lebensraum, wenn die Lage sich wieder gebessert haben sollte. Auch können in menschlicher Obhut erzielte Nachzuchten zur Unterstützung geschwächter Populationen oder zur Neubesiedlung geeigneter Lebensräume ausgewildert werden. In Erhaltungszuchten können wertvolle Kenntnisse und wissenschaftliche Daten gesammelt werden. Und schließlich stellt der Fortbestand einer Art, und sei es „nur“ in menschlicher Obhut, einen ethischen Wert an sich dar.

Ja. Nur wird das in vielen Fällen nicht ausreichen. Ein Schutz im natürlichen Lebensraum wird für viele Arten zu spät kommen. Weil die Lebensräume schon jetzt zu stark geschädigt sind, weil die Zahl der überlebenden Individuen zu gering ist, weil die Bedrohungsfaktoren so schnell nicht eingedämmt werden können. Zudem werden Schutzmaßnahmen oft gar nicht erst eingeleitet, weil die Gesellschaften derzeit nicht bereit oder in der Lage sind, die erforderlichen Schritte, wie den Schutz von Naturgebieten oder eine Beschränkung des Klimawandels, im nötigen Umfang einzuleiten oder umzusetzen.

Im Artenschutz unterscheidet man zwischen Maßnahmen, die Arten im natürlichen Lebensraum schützen – in der Fachsprache in situ –, und solchen Maßnahmen, die außerhalb des natürlichen Lebensraums in menschlicher Obhut erfolgen – ex situ.

Der One Plan Approach ist ein von der Weltnaturschutzunion IUCN vorgeschlagenes Konzept zum Artenschutz, das besagt, dass alle verfügbaren Ressourcen und Kapazitäten sowie die sozioökonomischen Rahmenbedingungen vor Ort zur Rettung bedrohter Arten gemeinsam gedacht und genutzt werden sollen, also sowohl in situ als auch ex situ. Auch die wissenschaftlich geführten Zoos haben sich dem One Plan Approach verschrieben.

Die Koordination ermöglicht die zentrale Übersicht über den Tierbestand und ein Populationsmanagement einer Art in Erhaltungszucht.

Erhaltungszuchten müssen in der Regel über Zeiträume von mindestens einigen Jahrzehnten durchgeführt werden. Niemand weiß, wie lange die Bedrohungssituation anhält oder wann es vielleicht möglich sein wird, weitere Exemplare einer Art aus der Natur heraus in menschliche Haltung zu bringen. Außerdem arbeiten Erhaltungszuchten mit vergleichsweise wenigen Exemplaren und daher einem eingeschränkten Genpool. Damit die Art langfristig erhalten wird, muss zum einen dafür gesorgt werden, dass die Population in menschlicher Obhut demographisch stabil bleibt, wofür ein passendes Verhältnis von Individuen im jugendlichen und solchen im reproduktiven Alter vorhanden sein muss. Sie darf zum Beispiel nicht überaltern. Zum anderen soll verhindert werden, dass genetische Vielfalt in der Ex-situ-Population verloren geht, beispielsweise durch Inzucht, oder weil die Individuen aus verschiedenen Abstammungslinien zu schnell miteinander vermischt werden. Dafür müssen Paarungen gezielt geplant und Gruppen entsprechend zusammengestellt werden.

Die Wissenschaft geht davon aus, dass ein bis zwei Millionen Arten in den nächsten Jahrzehnten in ihrem Fortbestand bedroht sind. Wenn auch nur ein kleiner Prozentsatz davon in menschlicher Obhut erhalten werden soll, benötigen wir eine erhebliche Ausweitung der Kapazitäten für solche Ex-situ-Populationen. Das können Zoos allein nicht leisten. Private Tierhaltende verfügen über wertvolles Wissen, Erfahrung, Zeit und Platz, bringen eigenes Kapital ein und halten schon jetzt zahlreiche bedrohte Tiere. Wir können es uns nicht leisten, auf diese Ressourcen zu verzichten. In der Regel können Privathaltende sich sogar intensiver mit ihren Pfleglingen beschäftigen, als dies in einer institutionellen Einrichtung wie einem Zoo möglich ist, wo auch wirtschaftliche Zwänge existieren. Deswegen tragen Private oft besonders viel zum Wissenszuwachs oder zu Nachzuchterfolgen bei den von ihnen gepflegten Arten bei.

Die Verbesserung oder Wiederherstellung von Lebensräumen ist in vielen Fällen ein realistisches Szenario. Bei Arten, von denen ein gesunder Bestand in menschlicher Obhut verfügbar ist, können somit Wiederansiedlungsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt werden. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, vom Wisent bis zum Waldrapp. Außerdem haben lebende Vertreter einer Art in menschlicher Obhut auch einen wissenschaftlichen Wert. Und natürlich gibt es darüber hinaus emotionale und kulturelle Gründe – vielen Menschen wäre es ein großes Anliegen, heute noch einen Dodo, ein Mammut oder eine Goldkröte sehen zu können, und sei es auch nur im Zoo. Artenvielfalt stellt auch einen Wert an sich dar. Zusammengefasst kann man sagen: Wir erhalten Optionen für die Zukunft, wenn wir eine Art in menschlicher Obhut erhalten. Ist sie ganz ausgestorben, gibt es viele dieser Optionen nicht mehr.

Aus der Populationsbiologie und den langjährigen Erfahrungen der Zoos sind wissenschaftlich basierte Rechenmodelle entstanden, mit denen man abschätzen kann, wie viele Individuen unter Berücksichtigung von biologischen Rahmenbedingungen – wie Zahl der Nachkommen, Geschlechtsreife, Zahl der fortpflanzungsaktiven Jahre etc. – benötigt werden, um die Ex-situ-Population einer Art bei möglichst geringem Verlust ihrer genetischen Vielfalt über einen bestimmten Zeitraum zu erhalten. Bei CC haben wir das für einen Zeitraum von 40 Jahren mit einem Erhalt von 90 % der genetischen Diversität berechnet. Die so ermittelte Zahl an Individuen benötigt man also für eine dauerhaft stabile Erhaltungszucht über diesen Zeitraum – das ist unsere Individuen-Zielzahl.

Als zweite Zielzahl haben wir die Zahl an erforderlichen Haltungen für diese Art bestimmt. Dafür gehen wir von der durchschnittlichen Gruppengröße pro Haltung aus und teilen die Individuen-Zielzahl durch diesen Wert.

Die errechneten Zielzahlen können aufgrund äußerer Faktoren modifiziert werden. Wissen wir beispielsweise von gut funktionierenden Erhaltungszuchten außerhalb von CC, können sie reduziert werden, weil das Risiko des Aussterbens der Art dann durch das andere Erhaltungszuchtprogramm reduziert wird. Zeigen sich später Probleme bei diesem anderen Projekt, können die Zahlen wieder angehoben werden. Sie sind dynamisch und können jederzeit an aktuelle Erkenntnisse angepasst werden.

Es handelt sich also bei den Zielzahlen um wissenschaftlich begründete Schätzungen.

Ihr Erreichen bedeutet nicht, dass die Art schon „in Sicherheit“ ist, sondern dass wir die erforderliche Zahl an Individuen und Haltungen zur Verfügung haben, um bei einem fachgerechten Populationsmanagement die Ex-situ-Population langfristig aufrechtherhalten zu können. Die eigentliche Arbeit fängt hier also erst an.

Unsere Zielzahlen und den Grad unserer Zielerreichung veröffentlichen wir fortlaufend auf den Artseiten unserer Website sowie in unseren halbjährlichen Tierbestandsauswertungen.

Damit Erhaltungszuchten dauerhaft stabil laufen, muss in den einzelnen Haltungen auch gezüchtet werden. So wie man fast alle Fähigkeiten dauerhaft trainieren und in der Praxis einsetzen muss, um sie zu behalten, müssen auch die Tierhaltenden in Übung bleiben und ihr Können in der Praxis immer wieder bestätigen und ausbauen. Außerdem sollen zusätzliche Daten und Erkenntnisse gesammelt werden.

Auch die Tiere selbst müssen sich fortpflanzen können, um ihr Verhaltensrepertoire auszuleben und damit gesichert ist, dass sie überhaupt noch fortpflanzungsfähig oder -freudig sind. Aus der Tierhaltungspraxis wissen wir von zahlreichen Fällen, in denen Haltende nach anfänglichen Nachzuchterfolgen davon ausgingen, dass ihre Tiere jederzeit sozusagen auf Wunsch für Nachwuchs sorgen können – bis es dann aus ungeklärten Gründen später doch nicht mehr klappte.

Eine exakte Steuerung der Nachkommenszahl ist bei vielen Arten technisch gar nicht möglich. Das Aufrechterhalten einer gesunden Demographie in der Ex-situ-Population macht zwingend erforderlich, dass nicht nur Tiere ersetzt werden dürfen, die aus Altersgründen sterben.

Tiere, die gemäß der definierten Zuchtziele nicht mehr für das Zuchtprogramm benötigt werden, sollten nicht in dem Programm verbleiben, da sie dringend benötigte Kapazitäten für andere blockieren.

Bevorzugt sollen diese Tiere vermarktet werden, sofern nicht andere Aspekte dagegensprechen. Wir halten es für sinnvoll, die Nachfrage mit Individuen aus unserem Zuchtprogramm zu bedienen, um so einerseits weitere Menschen im Sinne des Ausbaus der Kapazitäten für die Tierhaltung zu begeistern, und um andererseits den Markt verstärkt mit Tieren aus koordinierter und kontrollierter Herkunft zu bedienen, statt dass diese Nachfrage ausschließlich mit Tieren aus anderen Quellen befriedigt wird.

Ist eine Vermarktung nicht möglich, kann die Tötung ein adäquates Mittel zum Populationsmanagement sein. Hier gelten je nach Land unterschiedliche rechtliche Vorgaben. Eine weithin akzeptierte und als sinnvoll angesehene Möglichkeit ist das Verfüttern der Tiere an Beutegreifer. Alle Amphibien und Schlangen sowie viele Fische und andere Reptilien ernähren sich räuberisch von anderen Tieren, oft sogar von den eigenen Nachkommen. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, gezüchtete Tiere, die im Zuchtprogramm nicht benötigt werden, sinnvoll zu verwenden.

CC ist eine gemeinnützige Organisation und arbeitet nicht gewinnorientiert. Die Erlöse, die aus einer Vermarktung von Tieren erzielt werden, tragen zur Finanzierung von CC bei. Sie helfen somit, den Weiterbetrieb und Ausbau von CC zu gewährleisten. Außerdem ermöglichen uns zusätzliche Einnahmen über das normale Budget hinaus, andere Bemühungen zum Schutz unserer Arten zu unterstützen, beispielsweise durch Kooperationen mit Projekten in den Herkunftsländern.

Missbildungen bedeuten nicht zwangsläufig, dass das betroffene Tier nicht zur weiteren Zucht geeignet ist. Oft ist das aber der Fall. Zeigt eine tiermedizinische Indikation, dass das Tier nicht behandelt werden kann und leidet, muss eine Euthanasie erfolgen.

Soll das Tier nicht mehr für die Zucht verwendet werden, kann je nach Gesetzeslage die Tötung, beispielsweise zum Verfüttern, eine sinnvolle Lösung sein. Natürlich ist es auch möglich, missgebildete Tiere außerhalb von CC an Halter*innen abzugeben.

Wie in jeder Population genau drei:

- Fertilität: Die Zahl der Nachkommen kann bis zu einem gewissen Grad gesteuert werden, beispielsweise durch die Zahl der Eier, die man inkubiert. Auch ein temporärer Zuchtstopp kann eine sinnvolle Maßnahme sein.

- Migration: Tiere können von außerhalb neu ins Programm aufgenommen oder nach außen abgegeben werden, beispielsweise durch Vermarktung oder für Auswilderungsprojekte.

- Mortalität: Tiere können getötet werden, beispielsweise zum Verfüttern.

Die Tötung kann zum Populationsmanagement nötig und sinnvoll sein. Im deutschen Recht ist Populationsmanagement als vernünftiger Grund für das Töten von Tieren aber nicht explizit anerkannt. Insofern ist umstritten, ob eine Tötung ausschließlich aus Gründen des Populationsmanagements in Deutschland erlaubt ist (anders als z. B. in der Schweiz). Grundsätzlich als vernünftiger Grund für eine Tötung anerkannt ist hingegen das Verfüttern. In der Praxis ist das häufig ein einfacher und sinnvoller Weg, da viele auch in Aquarien und Terrarien gehaltene Arten sich von anderen Tieren ernähren, oft auch vom eigenen Nachwuchs. So können Larven und Jungtiere in vielen Fällen an ihre Eltern oder an andere Fleischfresser verfüttert werden.

Inzucht, also die Fortpflanzung naher Blutsverwandter, führt nicht bei allen Arten automatisch zu Problemen. Viele Tierarten können sich offenkundig über viele Generationen oder auch dauerhaft erfolgreich vermehren und gesunde Nachkommen in die Welt setzen, selbst wenn sie eng miteinander verwandt sind. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der Wisent, bei dem die gesamte Weltpopulation nur auf einigen wenigen Ausgangstieren beruht, ohne dass Probleme erkennbar wären.

Grundsätzlich aber gilt: Ein Zuchtprogramm sollte sich bemühen, die genetische Vielfalt der Population so gut wie möglich abzubilden. Deswegen ist eine Koordination der Zucht wichtig.

Oft hat man nicht die Möglichkeit, so viele Gründertiere für eine Ex-situ-Population zu bekommen, wie es gewünscht wäre, z. B. weil gesetzliche Bestimmungen dagegensprechen oder es schlicht nicht mehr genug Individuen dieser Art gibt. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, auch mit deutlich weniger Ausgangstieren eine Zucht aufzubauen, im Extremfall sogar mit nur einem Pärchen, das aus einem Gelege stammt. Wie unter der Frage „Ist Inzucht ein Problem?“ erläutert, muss das nicht unbedingt zu Inzuchtproblemen führen. Das ist von Art zu Art unterschiedlich.

Wenn zur Entscheidung steht, eine Art ganz zu verlieren oder nur einen sehr kleinen Teil ihrer ursprünglichen genetischen Vielfalt zu erhalten, ist Letzteres immer noch der bessere Weg.

Und schließlich besteht immer die Chance, später weitere Tiere zur Auffrischung der Ex-situ-Population zu erhalten. Dann stehen zu ihrer Zucht bereits geübte Haltende und ausreichende Kapazitäten zur Verfügung.

Das Ziel einer Erhaltungszucht sollte sein, möglichst viele genetische Informationen und Eigenschaften der Gründertiere zu erhalten, und dabei besonders auch jene, die für das Überleben in der Natur und somit für potenzielle Auswilderungen wichtig sind.

Verfügt man über ausreichend viele Ausgangstiere, achtet man darauf, die Verpaarung von nahen Verwandten zu vermeiden. Gleichzeitig versucht man, möglichst alle Tiere an der Fortpflanzung zu beteiligen, damit nicht nur die genetischen Informationen der am besten angepassten oder dominanten Tiere weitergegeben werden.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, möglichst lange mit der Elterngeneration zu züchten, da sich mit jeder Folgegeneration ohne Zuführung externer Tiere die genetische Vielfalt verringern kann.

Oft ist es besser, Geschwister derselben Generation miteinander zu verpaaren, als die Nachkommen mit den Eltern, weil so die genetische Vielfalt eher erhalten wird.

Anders als viele Züchtende intuitiv meinen, ist es in einer Ex-situ-Population häufig empfehlenswerter, über mehrere Generationen zu züchten, ohne Tiere anderer Linien einzukreuzen. Dieses Einkreuzen hebt man sich für einen späteren Zeitpunkt auf, um die genetischen Informationen der Gründertiere nicht zu früh zu vermischen. Denn die Erhaltungszucht soll über einen langen Zeitraum bestehen, und oft weiß man nicht, ob man in dieser Zeit weitere Tiere von außerhalb hinzubekommen kann.

CC selbst wildert keine Tiere aus. Zielführende Auswilderungs- und Wiederansiedlungsprojekte sind komplex und sollten nur mit wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt werden. Dafür sind lokale Organisationen in den Herkunftsländern erforderlich. CC kooperiert mit entsprechenden Partnerorganisationen, wo das möglich ist. Im Sinne des „One Plan Approach” hat CC sich der Aufgabe verschrieben, durch Ex-situ-Maßnahmen Tiere für solche Projekte zur Verfügung stellen zu können.

Nein. Wir wählen gezielt Arten für CC aus. Eine sinnvolle Erhaltungszucht verbraucht viele Kapazitäten. Das Management einer Art bedeutet einen hohen personellen Aufwand, sowohl für die fachliche Betreuung als auch für die Koordination des Tierbestands und der Teilnehmenden. Unsere personellen Ressourcen sind durch unsere finanziellen Mittel begrenzt. Die Zahl der Arten, die wir betreuen können, hängt also direkt an unserem Budget. Spenden und dauerhafte finanzielle Unterstützung sind daher jederzeit erwünscht! Zudem ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Kapazitäten durch die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Je mehr Teilnehmende, desto größer die Kapazitäten!

Der wissenschaftliche Beirat von CC bildet zu einzelnen Tiergruppen Fachbeiräte, die uns bei der Auswahl der Arten beraten. Kriterien dafür sind einerseits wissenschaftlich basierte Faktoren, etwa der Gefährdungsgrad einer Art nach der Roten Liste der IUCN oder nach den Roten Listen in den Herkunftsländern. Aber auch sich abzeichnende Gefahren, wie etwa die voranschreitende Ausbreitung des Salamanderfresser-Pilzes Bsal oder anstehende Bergbauaktivitäten im Verbreitungsgebiet einer nur kleinräumig vorkommenden Art können dafür sprechen, eine Art bei CC aufzunehmen. Ein anderes Ziel kann darin liegen, die Nachfrage nach Importen von Wildfängen einzudämmen.

Daneben spielen gesellschaftliche Faktoren eine Rolle: Da unsere Arten immer auch Botschafter sein sollen, sowohl für ihre Verwandtschaftsgruppen als auch für bestimmte Gefährdungsfaktoren, achten wir auf eine gewisse Vielfalt der betreuten Spezies. Auch außergewöhnliche Geschichten, die hinter einer Art stehen und Interesse wecken, können ein Grund sein. Ebenso die Frage, wie schwer eine Art zu halten ist. Da wir im Sinne des Aufbaus weiterer Kapazitäten z. B. auch Schulen mit einbeziehen, sollen immer auch relativ pflegeleichte Arten dabei sein.

Schließlich geht es auch um Pragmatismus: Wir können nur Programme für Arten auflegen, von denen wir überhaupt erst einmal Tiere bekommen. Dabei sind auch Faktoren wie Beschaffungsaufwand oder Marktwert von Bedeutung.

Ja. Wenn sich die Chance bietet, Arten bei CC aufzunehmen, die gemäß unseren Kriterien sinnvoll für unser Programm wären, sind wir natürlich jederzeit daran interessiert. Dabei spielt die Umsetzbarkeit eine wichtige Rolle, also ob überhaupt Tiere verfügbar sind, oder ob wir die nötigen Ressourcen für die dauerhafte Betreuung aufbringen können. Zusammen mit unserem wissenschaftlichen Beirat diskutieren wir solche Vorschläge und nehmen ggf. die Art ins Programm von CC auf.

Sie haben Tiere einer CC-Art zu Hause und wollen sie für unser Erhaltungszuchtprogramm zur Verfügung stellen? Gerne! Natürlich müssen wir erst prüfen, ob diese Tiere sinnvoll in unser Projekt zu integrieren sind, aber grundsätzlich freuen wir uns über diese Form der Unterstützung. Sie können die Tiere dann selbst für CC halten, oder sie für andere Haltende zur Verfügung stellen.

Weil die nötigen Haltungskapazitäten zur Verfügung stehen müssen und weil das Management einer Art Geld kostet. Der personelle Aufwand zur Koordination des Bestands ist hoch. Hinzu kommt, dass für alle Arten Haltungsempfehlungen ausgearbeitet und fortlaufend überwacht, Fragen der Haltenden beantwortet und unser Wissensstand immer erweitert werden muss. Nach den Erfahrungen der ersten Jahre schätzen wir den Aufwand zum Management einer Art bei CC derzeit auf etwa 6.000 Euro im Jahr. Die Zahl der Arten ist also direkt abhängig vom Budget, das wir zur Verfügung haben. Und damit von der Unterstützung durch Partnerinstitutionen und Spenden. Denn natürlich wollen wir unser Artenportfolio angesichts der Vielzahl bedrohter Arten beständig weiter ausbauen.

Unser gemeinsames Team von Frogs & Friends und CC umfasst derzeit sieben festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einen engen Kreis an freien Mitarbeitenden.

Im Rahmen einer Leitungsvereinbarung werden die Geschäfte von CC gemeinsam mit dem Verein Frogs & Friends geführt. Frogs & Friends hat es sich seit 2014 zur Aufgabe gemacht, als „PR-Agentur für Amphibien“ neue Wege in der Vermittlung von wissenschaftlichen Themen zu gehen. Das Portfolio umfasst die Bereiche Forschung, Vermittlung und Vernetzung, ein Schwerpunkt liegt in der Konzeption und Umsetzung von Dauerausstellungen (z. B. das Amphibium im Erlebnis-Zoo Hannover) sowie der Planung und Umsetzung von Forschungsprojekten. Sämtliche digitalen Kanäle beider Unternehmen werden durch unser Redaktionsteam betreut.

Kaffee!

Nein, im Ernst: Die Koordination einer Ex-situ-Population ist aufwendig. Zum Jahresende 2024 wurden ca. 5.500 Tiere aus 31 Taxa in ca. 350 Haltungen bei CC betreut. Für jedes Tier und jede Haltung gibt es eine digitale Akte, in der alle wichtigen Daten eingetragen werden. Zweimal im Jahr führen wir eine Bestandsmeldung durch, bei der die Informationen aus allen Haltungen über alle gepflegten Tiere eingeholt, eingepflegt und aufbereitet werden. Wenn Tiere abgegeben werden sollen, suchen wir neue Haltende oder leiten die Vermarktung ein. Wir stoßen den Transport von A nach B an und helfen ggf. bei dessen Durchführung. Wir beantworten inhaltliche und technische Fragen der Teilnehmenden und Interessenten. Wir erstellen Haltungsempfehlungen und Zuchtbücher für unsere Arten und ergänzen diese fortlaufend. Wir sammeln Informationen über unsere Arten. Dafür kommunizieren wir fortlaufend mit Fachleuten. Wir führen einmal jährlich eine Tagung mit unserem wissenschaftlichen Beirat durch, informieren die Öffentlichkeit über unsere Arbeit und die Bedeutung der Ex-situ-Arterhaltung für den Artenschutz. Dafür schreiben wir Texte, Artikel, produzieren Podcasts und Filme, gehen auf Tagungen und zu Veranstaltungen. Wir bespielen Social-Media-Kanäle und pflegen unsere Website. Und Kaffee machen wir auch noch.

Die Grundfinanzierung der gemeinnützigen GmbH Citizen Conservation Foundation erfolgt durch die drei Gesellschafter Frogs & Friends, Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) und Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT). Diese deckt aber nur einen Teil der jährlichen Kosten. Weitere finanzielle Mittel kommen aus festen Zuwendungen unserer Unterstützer, darunter zahlreiche einzelne Zoos. Aber auch Spenden und Vermarktungserlöse tragen einen Teil zum Budget von CC bei. Je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto mehr Arten können wir in unser Programm aufnehmen und desto mehr können wir in der Öffentlichkeit über die Dringlichkeit dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe informieren.

Es gibt vier Möglichkeiten, um CC zu unterstützen:

- Wir suchen engagierte Tierhaltende, die bereit sind, ehrenamtlich Tiere von uns zu pflegen und zu züchten.

- Sie können uns eigene Tiere einer von uns betreuten Arten überschreiben und damit bei CC mitmachen. Sie können uns aber auch Tiere zur Verfügung stellen, die wir dann an andere Teilnehmende vermitteln. Voraussetzung für beide Möglichkeiten ist, dass die Tiere für das Programm geeignet sind.

- Wir freuen uns über jede Form von finanzieller Unterstützung, sei es im Rahmen einer Zuwendungsvereinbarung durch Institutionen, sei es durch Einzelspenden oder Patenschaften. Die Höhe unseres Budgets entscheidet über die Zahl der Arten, die wir betreuen, und über die Öffentlichkeitsarbeit, die wir leisten können.

- Selbstverständlich ist auch jederzeit erwünscht, die Botschaft in die Welt zu tragen, von der Mund-zu-Mund-Propaganda im Freundes- oder Hobbykreis bis zum Presseartikel oder TV-Beitrag über unsere Arbeit.

Bei uns können alle mitmachen, die sachkundig sind und die Möglichkeiten haben, unsere Tiere artgerecht zu halten und zu züchten. Das können Privatpersonen ebenso sein wie Zoos, Schulen, Vereine, Museen oder sonstige Einrichtungen.

Indem man uns einfach per Mail oder über das Kontaktformular dieser Website schreibt und Interesse bekundet, am besten gleich unter Angabe der Arten oder Artengruppen, für die man sich interessiert.

Wir klären dann die erforderliche Sachkunde und Unterbringung. Dann schließen wir einen Einstellvertrag mit den angehenden Haltenden ab und vermitteln schließlich die Tiere. Mehr Informationen finden Sie hier.

Idealerweise über einen anerkannten Sachkundenachweis (bei Amphibien, Reptilien und Fischen etwa die Sachkundenachweise von DGHT, VDA, BNA oder anderen Verbänden) oder über eine entsprechende berufliche Qualifikation.

Ein formaler Sachkundenachweis ist aber nicht unbedingt erforderlich. Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen in der Tierhaltung und wie Sie sich auf die zu haltenden Arten vorbereitet haben. Wir können dann einschätzen, ob und für welche Arten Sie in Frage kommen. Sprechen Sie uns also einfach an.

Das CC-Büro vermittelt Tiere an neue Haltende. Diese sind selbst dafür verantwortlich, den Transfer der Tiere durchzuführen. Sie tragen auch die Kosten dafür. Eine Ausnahme gibt es für Schulen: Um diese zu unterstützen, kann CC hier die Kosten für den Transport übernehmen.

Nach erfolgreicher Vermittlung holt man die Tiere idealerweise einfach selbst ab oder arrangiert eine persönliche Übergabe. Das hat den Vorteil, dass man ggf. auch die vorherigen Haltungsbedingungen sehen und sich austauschen und Fragen stellen kann. Aber auch Tiertransporte über Dritte sind gut durchführbar und können über lizensierte Speditionen erfolgen. Hierbei kann das CC-Büro ggf. helfen.

Nein. Alle Tiere sind Teil des Erhaltungszuchtprogramms und bleiben Eigentum von CC. Nachzuchten werden an andere Haltende vermittelt, um die gewünschte Zahl an Haltungen aufzubauen. Wenn Tiere gezüchtet werden, die nicht innerhalb von CC vermittelt werden können oder sollen, kümmern wir uns um eine Vermittlung nach außerhalb oder die Vermarktung der Tiere. Die Erlöse daraus fließen an CC zur Unterstützung unserer Arbeit und zum weiteren Ausbau unserer Programme.

Im Prinzip ja, natürlich unter Beachtung der Haltungsempfehlungen. Wir kommunizieren im Lauf der Haltung, inwiefern und in welchem Umfang die weitere Nachzucht sinnvoll und gewünscht ist. Es kann also durchaus sein, dass zwischenzeitlich ein temporärer Zuchtstopp erforderlich ist. Bei einer großen Zahl von Eiern/Larven/Jungtieren bitte frühzeitig mit dem CC-Büro besprechen, wie weiter verfahren werden soll, da es oft sinnvoll ist, nur einen Teil der Nachkommen aufzuziehen.

Grundsätzlich ist es natürlich gewünscht, dass Teilnehmende die Tiere langfristig halten. Aber es besteht jederzeit die Möglichkeit, aus der Haltung auszusteigen. Idealerweise bitte mit möglichst langem Vorlauf, damit wir geeignete neue Haltungsmöglichkeiten suchen und vermitteln können. Bei gegebener Notwendigkeit können wir aber auch dank unseres inzwischen umfangreichen Haltungsnetzwerks kurzfristig einspringen. Wir sorgen auch für die Abnahme von Nachzuchten.

Im Regelfall sind alle Kosten, die bei der Haltung und Zucht der Tiere entstehen, von den Haltenden zu tragen. Es handelt sich um ehrenamtliches Engagement für den Artenschutz.

Das hängt ganz von der Verfügbarkeit ab. Wir können im Regelfall nur Tiere vermitteln, wenn diese in einer anderen Haltung nachgezogen worden sind, oder wenn Tiere von außen an uns abgegeben wurden. In beiden Fällen werden diese dann alsbald an neue Interessierte vermittelt.

Das passiert selbstverständlich in jeder Tierhaltung irgendwann, und natürlich wissen wir, dass bei der Haltung von Tieren immer auch Fehler passieren oder Tiere erkranken und sterben können. Es ist gerade die Idee eines großen Haltungsnetzwerkes, die Risiken auf möglichst viele Haltungen zu verteilen.

Todesfälle, sofern sie nicht als normal zu erwarten sind (wie etwa bei alten Tieren oder bei der Aufzucht von Larven und Jungtieren), sollten umgehend beim CC-Büro gemeldet werden, damit ggf. über bestehende Haltungsprobleme diskutiert oder bei Bedarf eine Sektion durchgeführt werden kann. Ansonsten können verstorbene Tiere gemäß den gesetzlichen Rahmenbedingungen entsorgt werden.

Die Grundlage für ein koordiniertes Zuchtprojekt ist, dass wir über den Bestand informiert sind. Wir müssen wissen, in welchen Haltungen die Nachzucht klappt, wo es Probleme gibt, wo in absehbarer Zeit Tiere vermittelt werden sollen, ganz allgemein: wie die Dinge sich entwickeln. Außerdem wollen wir mit CC das Wissen um die Haltung und Vermehrung unserer Arten erweitern und brauchen entsprechende Informationen.

Deswegen führen wir zwei Mal im Jahr eine Bestandsmeldung durch. Zu den vereinbarten Stichtagen (derzeit der 1.3. und 1.9.) melden uns die Teilnehmenden ihren aktuellen Tierbestand und alle relevanten Entwicklungen und Beobachtungen in ihrer Haltung. Die Teilnahme an der Bestandsmeldung ist verpflichtend. Wir bitten darum, sie ernst zu nehmen und auf unsere Bitte hin auch möglichst umgehend zu melden, um unnötigen personellen Mehraufwand durch wiederholtes Anfragen zu vermeiden.

Wir melden uns zu den Stichtagen der Bestandsmeldung bei unseren Haltenden und geben dann an, wie die Meldung erfolgen soll. Derzeit nutzen wir dafür ein einfach zu bedienendes Internetformular. Zukünftig werden die Meldungen über die von Frogs & Friends in Zusammenarbeit mit CC entwickelte Online-Plattform „Wild at Home“ erfolgen.

Unsere Teilnehmenden sind engagierte Tierhaltende, die sich im Dienst des Artenschutzes für uns engagieren. Sie sind unsere wichtigste Stütze. Selbstverständlich nehmen wir niemandem grundlos Tiere weg.

Wenn es im Dienst des Arterhalts nötig erscheint, Gruppen neu zusammenzustellen oder Tiere in eine andere Haltung zu überführen, kann eine Abgabe notwendig sein, etwa weil in einer Haltung nur Tiere eines Geschlechts sind oder um verschiedene Linien zu kreuzen. Wir bemühen uns selbstverständlich darum, dies im gegenseitigen Einvernehmen aller Beteiligten zu organisieren.

Im Fall von mutwilligen Verstößen gegen die Vereinbarungen im Einstellvertrag oder gegen den Tierschutz müssen wir die Tiere natürlich aus einer Haltung herauszunehmen und woandershin vermitteln.

Grundsätzlich ist CC international konzipiert. Deswegen stehen unsere Website sowie alle Unterlagen auch auf Englisch zur Verfügung. Derzeit liegt unser geographischer Schwerpunkt aber in Deutschland und seinen Nachbarländern. Das hat auch damit zu tun, dass der Tiertransfer innerhalb des Projekts gewährleistet werden muss. Im Fall der Schweiz bestehen Hürden im Tiertransfer, weil es sich um ein Nicht-EU-Land handelt. Aber es gibt auch in der Schweiz CC-Bestände, die weiter ausgebaut werden sollen. Und schon jetzt engagieren sich auch einzelne Teilnehmende in anderen Ländern. Dies bedarf der individuellen Absprache.

Mittelfristig planen wir den Aufbau von organisatorischen Strukturen in anderen Ländern über Partner oder Untergruppierungen.

Wir lassen uns vor der Übergabe von Tieren die Sachkunde der Haltenden und das Vorhandensein geeigneter Haltungseinrichtungen und -bedingungen schriftlich bestätigen und schließen einen formalen Einstellvertrag ab. Über die Bestandsmeldungen halten wir regelmäßig den Kontakt mit allen Teilnehmenden und stehen darüber hinaus für Fragen und Probleme zur Verfügung. Im begründeten Verdachtsfall behalten wir uns vor, wie im Einstellvertrag festgehalten, Haltungen nach Anmeldung auch persönlich kontrollieren zu können.

Nein, nicht selbstständig, sondern nur durch Vermittlung oder in Absprache mit dem CC-Büro. Für ein koordiniertes Erhaltungszuchtprojekt ist es entscheidend, dass wir über die Abstammung der einzelnen Tiere genau informiert sind. Auch sollen bestimmte Linien vielleicht nicht mit anderen gekreuzt oder Vermischungen zwischen Generationen vermieden werden. Daher bitte unbedingt jeden Standortwechsel und jede Änderung der Zusammensetzung von Zuchtgruppen mit dem CC-Büro absprechen.

Die normale Gesundheitsvorsorge und alle erforderlichen tierärztlichen Maßnahmen gehören zur Aufgabe aller Tierhaltenden, in Deutschland auch nach dem Tierschutzgesetz. Die Kosten hierfür sind normale Haltungskosten und werden wie Futter und Strom von den Haltenden getragen. Das gehört zu ihrem ehrenamtlichen Engagement für CC. Entsprechende Maßnahmen und Medikationen sollen bei den Bestandsmeldungen angegeben werden.

Bei speziellen Fragen steht das CC-Büro beratend zur Seite oder vermittelt den Kontakt zu Fachleuten. Wenn es über die normale Gesundheitsvorsorge hinaus von Seiten des CC-Büros sinnvoll erscheint, bestimmte Untersuchungen oder Sektionen von verstorbenen Tieren durchführen zu lassen, übernimmt CC die Kosten hierfür.

Der Fachbeirat von CC erstellt Richtlinien für empfohlene tiermedizinische Testungen der einzelnen Tiergruppen oder -arten. Bei Amphibien führen wir beispielsweise im Regelfall bei jedem Standortwechsel Hautabstrichuntersuchungen auf die Chytridpilze Bd und/oder Bsal sowie Kotproben auf Parasiten durch. Die Kosten hierfür trägt CC. Entsprechende Teströhrchen und eine Anleitung können zur Verfügung gestellt werden. Wir vermitteln auch ein entsprechendes tierärztliches Untersuchungsinstitut, zu dem die Proben geschickt werden können. Nur die Portokosten sind aus organisatorischen Gründen von den Teilnehmenden selbst zu tragen.

Darüber hinaus können Tierhaltende und/oder das CC-Büro weitere Untersuchungen beschließen, wenn dies nötig oder sinnvoll erscheint. Sofern es sich dabei um „normale“ Tierhaltungskosten handelt, die zur tierhalterischen Grundversorgung zählen, tragen Teilnehmende sie selbst. Wenn es um spezielle Fragestellungen auf Veranlassung durch das CC-Büro geht, übernimmt CC die Kosten.